爲(wéi / wèi)加快廈門金融業發展

推動建設現代化國(guó)際化金融中心

9月27日

全市金融産業促進大(dà)會高朋滿座

來(lái)自海内外近千名金融家齊聚廈門

廈門市金融産業促進大(dà)會在(zài)國(guó)際會議中心召開

本次全市金融産業促進大(dà)會成果豐碩,市委市政府正式發布了(le/liǎo)建設金融強市的(de)“1+1+3”政策大(dà)禮包,成立金融咨詢顧問委員會,與17家金融機構總部簽署了(le/liǎo)戰略合作協議,一(yī / yì /yí)批金融區域總部、金融科技園和(hé / huò)産業基金項目集中簽約。

衆多金融界嘉賓盛贊本次大(dà)會,認爲(wéi / wèi)廈門大(dà)力建設金融強市,具有深厚的(de)基礎,也(yě)具有難得的(de)曆史機遇,本次大(dà)會将成爲(wéi / wèi)廈門金融業發展的(de)裏程碑。

發布“1+1+3”扶持政策 保障金融強市建設

爲(wéi / wèi)進一(yī / yì /yí)步完善金融支持政策體系,吸引優質金融資源在(zài)廈聚集,本次金融大(dà)會上(shàng),市委市政府正式發布建設金融強市的(de)“1+1+3”政策包(《關于(yú)大(dà)力建設金融強市打造金融科技之(zhī)城的(de)意見》《廈門市金融業發展專項規劃(2019-2025)》《關于(yú)扶持金融業發展的(de)若幹措施》《廈門市金融人(rén)才計劃實施辦法》《關于(yú)促進股權投資行業發展的(de)若幹措施》)。

政策明确我市将努力建設成爲(wéi / wèi)服務兩岸、輻射東南亞、連接“海絲”、面向全球的(de)區域性金融中心。以(yǐ)全球化視野、國(guó)際化高度,全力打造“兩區兩高地(dì / de)”(金融對外開放先行區、産融結合發展示範區、金融科技發展高地(dì / de)、财富管理創新高地(dì / de))。到(dào)2020年,金融強市政策體系基本形成,服務實體經濟能力顯著提升,全市金融業營收超過1800億元,金融增加值超過600億元。到(dào)2025年,結構合理、功能齊備、創新活躍的(de)多元化現代金融體系基本形成,金融科技、财富管理等特色業務形成規模效應,兩岸金融中心片區建設基本完成并發揮作用,金融對外開放合作及産融結合發展形成示範效應,全市金融業營收超過3000億元,金融增加值超過1000億元。到(dào)本世紀中葉,金融産業規模邁上(shàng)新台階,現代化、國(guó)際化内涵更加豐富,區位地(dì / de)位進一(yī / yì /yí)步凸顯,成爲(wéi / wèi)競争力、創新力、影響力卓越的(de)區域性金融中心。

扶持政策涉及金融行業、金融科技、金融人(rén)才、股權投資等領域,爲(wéi / wèi)我市金融産業發展提供了(le/liǎo)全方位的(de)政策配套,營造了(le/liǎo)優良的(de)金融營商環境。

加強政金合作 吸引2.5萬億元信貸資源

爲(wéi / wèi)加快建設金融強市,在(zài)更高層面開創政金合作新局面,本次大(dà)會上(shàng),我市與17家知名金融機構簽訂戰略合作協議。包括1家證券交易所、1家綜合金融集團、10家銀行機構、3家保險機構和(hé / huò)2家證券機構。

這(zhè)些金融機構實力雄厚、業務體系健全、資産質量優良、在(zài)國(guó)内外金融市場具有較大(dà)影響力,與我市有良好合作基礎。通過本次簽約合作,我市将積極支持各金融機構優化金融布局、推進金融創新、加快經營轉型。同時(shí),各金融機構也(yě)将充分發揮自身優勢,爲(wéi / wèi)廈門市發展提供一(yī / yì /yí)攬子(zǐ)金融支持,構建金融機構服務地(dì / de)方經濟、地(dì / de)方帶動金融機構發展的(de)政金合作關系。

通過《戰略合作協議》的(de)簽署,在(zài)未來(lái)5年左右的(de)時(shí)間裏,這(zhè)些金融機構将爲(wéi / wèi)廈門市“雙千億”産業鏈、“三高”産業發展戰略、重點片區建設和(hé / huò)民生工程等帶來(lái)約2.5萬億元人(rén)民币的(de)意向性融資支持。

同時(shí),包括各機構的(de)兩岸服務中心、創新實驗室、區塊鏈研發中心等重要(yào / yāo)闆塊、部門也(yě)有望在(zài)廈落戶。兩岸跨境雙向人(rén)民币貸款、投資試點、金融科技等一(yī / yì /yí)大(dà)批金融服務創新項目也(yě)将以(yǐ)廈門作爲(wéi / wèi)試點和(hé / huò)成功的(de)起點。創新投資基金、高科技産業發展基金、高端醫養綜合體等切實服務實體經濟發展和(hé / huò)惠民利民的(de)項目,也(yě)将得到(dào)有力推進并實現落地(dì / de)。可以(yǐ)預見,在(zài)廈門市委市政府與金融機構的(de)攜手合作下,特區金融再起航的(de)事業必将拓展更大(dà)空間、取得更大(dà)輝煌。

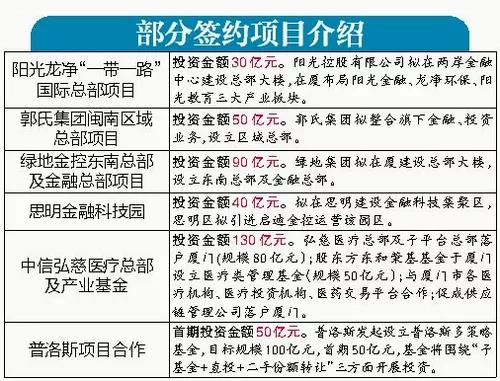

一(yī / yì /yí)批金融産業項目落地(dì / de) 總投資額390億元

本次大(dà)會上(shàng),一(yī / yì /yí)批金融區域總部、金融科技園和(hé / huò)産業基金項目也(yě)進行了(le/liǎo)集中簽約。

其中,湖裏區政府和(hé / huò)兩岸金融中心指揮部分别與陽光控股有限公司、郭氏集團簽訂陽光龍淨“一(yī / yì /yí)帶一(yī / yì /yí)路”國(guó)際總部項目和(hé / huò)郭氏集團閩南區域總部項目合作協議,總投資金額分别爲(wéi / wèi)30億元和(hé / huò)50億元;兩岸金融中心指揮部和(hé / huò)綠地(dì / de)集團簽訂綠地(dì / de)東南總部及金融總部項目合作協議,項目投資額90億元;思明區政府與啓迪金控投資有限公司簽訂思明金融科技園項目合作協議,投資金額爲(wéi / wèi)40億元;金圓集團與北京弘慈醫療、中信産業基金、東和(hé / huò)榮基基金簽訂合作協議,投資額130億元;翔安區政府、金圓集團與普洛斯集團簽訂合作協議,投資金額爲(wéi / wèi)50億元。以(yǐ)上(shàng)合作項目合計投資金額達到(dào)390億元。

本次全市金融産業促進大(dà)會

市委市政府正式發布了(le/liǎo)

建設金融強市的(de)“1+1+3”政策大(dà)禮包

“1+1+3”建設金融強市政策速遞

1+1:兩大(dà)政策營造優良金融營商環境

《關于(yú)大(dà)力建設金融強市打造金融科技之(zhī)城的(de)意見》

《廈門市金融業發展專項規劃(2019—2025)》

發展定位

努力建設成爲(wéi / wèi)服務兩岸、輻射東南亞、連接“海絲”、面向全球的(de)區域性金融中心。以(yǐ)全球化視野、國(guó)際化高度,全力打造“兩區兩高地(dì / de)”,即金融對外開放先行區、産融結合發展示範區、金融科技發展高地(dì / de)、财富管理創新高地(dì / de)。

發展目标

到(dào)2020年,金融強市政策體系基本形成,金融科技賦能和(hé / huò)金融創新能力大(dà)幅提升,金融機構明顯增加,服務實體經濟能力顯著提升,金融業營收超1800億元,金融增加值超600億元。到(dào)2025年,結構合理、功能齊備、創新活躍的(de)多元化現代金融體系基本形成,金融科技、财富管理等特色業務形成規模,兩岸金融中心片區建設基本完成,對外開放及産融結合發展形成示範,金融業營收超3000億元,金融增加值超1000億元。

政策要(yào / yāo)點

增強金融機構實力。支持法人(rén)金融機構加快發展,通過增資擴股、整合重組、公開發行上(shàng)市等方式增強資本實力,提升盈利模式,開展綜合化經營。

打造産融結合品牌。提升“産融雲”等政銀企對接平台,實現金融資源與我市支柱産業及高技術高成長高附加值企業的(de)緊密對接,探索産融結合發展新模式。

做優金融特色業務。積極發展綠色金融,做優綠色信貸、債券、保險業務,組建綠色産業基金,引進綠色産業認證機構,鼓勵開展“赤道(dào)銀行”等國(guó)際合作。

大(dà)力建設多層次資本市場。鼓勵證券公司及中介機構加強企業改制輔導、保薦承銷、兼并收購、債券發行等服務,實施上(shàng)市公司質量提升行動計劃,打造上(shàng)市公司廈門闆塊。

做強現代保險服務業。深化全國(guó)保險改革發展試驗區建設,促進現代保險服務業成爲(wéi / wèi)改善民生保障、創新社會管理、轉變政府職能的(de)重要(yào / yāo)抓手,利用各類保險資金支持我市重大(dà)項目建設。

實施财富管理新路徑。圍繞實體經濟發展需求和(hé / huò)百姓财富保值增值需求,探索境内外、多元化、多層次财富管理的(de)新模式和(hé / huò)新途徑。完善政府引導基金管理制度,加強與知名私募基金管理機構合作,引進各類天使基金、創投基金、并購基金、母基金。支持金融機構在(zài)廈設立理财(資産管理)公司、私人(rén)銀行等機構,運用科技手段合規開展智能(AI)投顧、投研、客服、風控、投資者教育等業務。

強化金融科技基礎支撐。争取國(guó)家級金融科技重大(dà)基礎設施項目,開展人(rén)工智能、大(dà)數據、物聯網、第五代移動通信(5G)、分布式技術等關鍵底層技術研發,共建“産學研用”一(yī / yì /yí)體化新機制。

聚力金融科技主體培育。引進培育金融科技領軍企業和(hé / huò)獨角獸企業,吸引金融機構和(hé / huò)互聯網新經濟領軍企業設立金融科技企業、研發中心、實驗室。

深化金融科技成果應用。鼓勵内外資金融機構合理運用金融科技手段豐富服務渠道(dào)、完善産品供給、降低運營成本、優化融資服務。支持金融科技應用在(zài)城市管理中全面鋪開。

塑造金融科技創新生态。堅持技術與制度同步創新,優化金融科技創新發展的(de)制度環境,積極争取在(zài)特定區域開展“監管沙盒”試點。

健全兩岸特色金融服務體系。積極争取對台金融合作的(de)重大(dà)金融改革創新項目試點,争取中央支持我市享有與建設兩岸區域性金融中心相适應的(de)金融事權。

構建兩岸區域金融要(yào / yāo)素市場。促進兩岸資金市場融通,支持開展對台人(rén)民币清算、跨境貸款、雙向發債、現鈔調運,推動台資合格機構投資者資金托管、人(rén)民币債券發行、金融資産跨境轉讓等先行先試。

打造台胞台企金融服務第一(yī / yì /yí)家園。借鑒台灣地(dì / de)區中小企業信保基金、票券融資等經驗,完善台胞台企金融服務産品體系。

支持外資金融機構集聚發展。重點引進世界500強和(hé / huò)“一(yī / yì /yí)帶一(yī / yì /yí)路”沿線金融機構。

推動區域金融市場更高層次開放。運用資本項目收入支付便利化、跨境資金集中運營管理等政策工具,打造跨國(guó)公司資金結算集聚地(dì / de)。

構建“海絲”金融服務基地(dì / de)。争取各銀行、保險等金融機構總部支持,授權在(zài)廈分支機構作爲(wéi / wèi)“一(yī / yì /yí)帶一(yī / yì /yí)路”業務拓展窗口。

建設國(guó)際一(yī / yì /yí)流軟硬件設施。加快兩岸金融中心片區建設,高标準優化片區規劃和(hé / huò)綜合配套,建設金融機構、總部企業集聚的(de)高端商務區,成爲(wéi / wèi)“金融會客廳”。

打造特色金融品牌園區。規劃建設金融科技園區,鼓勵金融科技衆創空間、孵化器、加速器等平台建設,促進金融科技産業集聚。

提升金融監管環境。推動制定《廈門經濟特區地(dì / de)方金融監督管理條例》,完善地(dì / de)方金融機構管理法規體系,推進法律約束、行政監管、行業自律、機構内控、社會監督等五位一(yī / yì /yí)體的(de)監管體系建設。

優化金融司法環境。發揮金融司法協同中心作用,爲(wéi / wèi)金融司法協同提供系統保障和(hé / huò)平台支撐。

完善金融工作統籌與激勵。充分發揮市金融工作領導小組作用,加強決策部署和(hé / huò)統籌推進力度。

強化金融業發展智力支撐。組建金融咨詢顧問委員會和(hé / huò)金融研究智庫,聘請專業機構提供智力支持。

建設溫馨的(de)“金融家之(zhī)家”。構建面向金融家的(de)一(yī / yì /yí)攬子(zǐ)綜合服務平台,爲(wéi / wèi)金融家幹事創業提供全方位、高質量、有溫度的(de)服務保障。

還有三大(dà)舉措

支持金融産業發展

《關于(yú)扶持金融業發展的(de)若幹措施》

吸引優質金融資源在(zài)廈集聚

爲(wéi / wèi)貫徹落實全國(guó)、全省金融工作會議精神,大(dà)力建設金融強市、打造金融科技之(zhī)城,進一(yī / yì /yí)步完善金融支持政策體系,吸引優質金融資源在(zài)廈集聚,結合本市實際,提出(chū)如下措施:

對在(zài)本市新設立或從市域外新遷入的(de)金融機構總部,根據不(bù)同類型給予一(yī / yì /yí)次性落戶獎勵,最高不(bù)超過5000萬元。

對本市企業并購重組市域外金融機構,且重組後的(de)金融機構注冊地(dì / de)和(hé / huò)主要(yào / yāo)經營地(dì / de)遷入本市的(de),根據金融機構不(bù)同類型給予一(yī / yì /yí)次性并購獎勵,最高不(bù)超過1000萬元。

對在(zài)本市新設立或從市域外新遷入的(de)金融專業公司,根據不(bù)同類型給予一(yī / yì /yí)次性落戶獎勵,最高不(bù)超過500萬元。

對在(zài)本市新設立、從市域外新遷入本市或由原有本市分支機構新升格成立的(de)金融機構區域分支機構,給予一(yī / yì /yí)次性落戶獎勵,最高不(bù)超過200萬元。

對在(zài)本市新設立或從市域外新遷入本市的(de)金融機構資金業務專營機構、具備資金歸集結算職能并産生實質财稅貢獻的(de),按類型及貢獻給予一(yī / yì /yí)次性落戶獎勵,最高不(bù)超過500萬元。

對在(zài)本市新設立或從市域外新遷入的(de)特色金融機構事業部、特色經營性機構,按照以(yǐ)下标準予以(yǐ)獎勵:自認定年度起,5年内按其年度所得稅、增值稅地(dì / de)方留成給予獎勵,1000萬元(含)以(yǐ)内的(de)部分,獎勵比例60%;1000萬元以(yǐ)上(shàng)的(de)部分,獎勵比例70%。

對境内外具有實力的(de)知名企業和(hé / huò)金融機構(世界500強、中國(guó)500強、大(dà)型央企、民企500強、台灣百大(dà)等)在(zài)本市新設立、收購控股或從市域外新遷入的(de)小額貸款公司、融資性擔保公司、融資租賃公司、商業保理公司、地(dì / de)方金融資産管理公司、典當行、交易場所、互聯網金融公司等地(dì / de)方金融機構,按照實收資本規模,給予一(yī / yì /yí)次性落戶獎勵,最高不(bù)超過500萬元。

鼓勵征信評級(評估)公司、造币公司、金融押運公司、金融資質認定機構、金融業務培訓機構、金融産品研發中心(實驗室)、金融研究機構、金融媒體等金融配套服務機構和(hé / huò)全國(guó)性金融行業協會組織等在(zài)廈集聚,根據不(bù)同類型給予一(yī / yì /yí)次性獎勵,最高不(bù)超過200萬元。

對符合本若幹措施規定的(de)各金融機構總部直接設立的(de)金融科技子(zǐ)公司,在(zài)本市實行全國(guó)業務結算并在(zài)本市繳納稅收的(de),給予一(yī / yì /yí)次性落戶獎勵,最高不(bù)超過500萬元。

着力引進和(hé / huò)培育初創型金融科技新銳企業,對年度主營業務收入首次達到(dào)5000萬元、1億元以(yǐ)上(shàng)的(de)金融科技企業,分别給予50萬元、100萬元獎勵,單家企業累計最高獎勵 100萬元。

對單項創新業務模式獲國(guó)家級、省級、總行(總部)複制推廣的(de)金融科技企業,分别給予50萬元、30萬元、10萬元獎勵,單家企業累計最高獎勵 100萬元。

對各類金融機構在(zài)廈購買租賃自用辦公用房予以(yǐ)适當補助。符合規定的(de)金融機構總部在(zài)本市首次購買自用辦公用房的(de),給予最高不(bù)超過2000萬元的(de)補助。租賃自用辦公用房的(de),累計補助額不(bù)超過1000萬元。

《廈門市金融人(rén)才計劃實施辦法》

引進和(hé / huò)培養高層次金融人(rén)才

根據本市經濟社會發展需要(yào / yāo),重點引進和(hé / huò)培養本市金融業發展和(hé / huò)兩岸區域性金融中心建設急需的(de)高層次金融人(rén)才。高層次金融人(rén)才分爲(wéi / wèi)三類,包括行業領軍型、高級精英型和(hé / huò)青年骨幹型。對符合本市高層次人(rén)才政策的(de),認定後按政策規定享受相關待遇。

行業領軍型金融人(rén)才:對現有的(de)行業領軍型金融人(rén)才獎勵100萬元;對引進的(de)行業領軍型金融人(rén)才獎勵200萬元。

高級精英型金融人(rén)才:對現有的(de)高級精英型金融人(rén)才獎勵80萬元;對引進的(de)高級精英型金融人(rén)才獎勵160萬元。

青年骨幹型金融人(rén)才:對現有的(de)青年骨幹型金融人(rén)才獎勵40萬元;對引進的(de)青年骨幹型金融人(rén)才獎勵80萬元。

獲評行業領軍型、高級精英型金融人(rén)才,每年可給予一(yī / yì /yí)定名額申辦“金鹭英才卡”,其餘高層次金融人(rén)才可申辦“銀鹭英才卡”,并按規定享受相關優惠政策。

《關于(yú)促進股權投資行業發展的(de)若幹措施》

鼓勵股權投資企業在(zài)廈發展

爲(wéi / wèi)貫徹落實全市金融工作會議精神,推進廈門兩岸區域性金融中心建設,進一(yī / yì /yí)步完善我市金融支持政策體系,制定如下措施:

對在(zài)本市新設立或從市域外新遷入的(de)公司制股權投資企業,給予一(yī / yì /yí)次性落戶獎勵,最高獎勵500萬元。

對在(zài)本市新設立或從市域外新遷入的(de)合夥制股權投資企業,給予一(yī / yì /yí)次性落戶獎勵,最高獎勵500萬元。

對在(zài)本市股權投資類企業中任職滿一(yī / yì /yí)年的(de)高級管理人(rén)員(非股東或合夥人(rén)),從第二年起,按其在(zài)該企業的(de)工資、薪金所得繳納個(gè)人(rén)所得稅地(dì / de)方留成部分的(de)50%給予獎勵。

在(zài)本市新設立或從市域外新遷入的(de)股權投資企業對本市實體企業股權投資額達到(dào)3000萬元(含)以(yǐ)上(shàng)的(de),經認定符合條件的(de),按投資本市企業金額的(de)1%對其委托管理的(de)股權投資管理企業給予獎勵。

在(zài)本市新設立或從市域外新遷入的(de)股權投資類企業因業務發展需要(yào / yāo)購租自用辦公用房的(de),按規定給予補助,最高不(bù)超過500萬元(購買)、300萬元(租賃)。

對企業設立的(de)員工持股平台(有限合夥企業),因企業上(shàng)市發生“減持、并購、重組”等事項而(ér)爲(wéi / wèi)其員工(合夥人(rén))代扣代繳個(gè)人(rén)所得稅當年度合計達50萬元以(yǐ)上(shàng)的(de),按其合夥人(rén)繳納的(de)個(gè)人(rén)所得稅地(dì / de)方留成部分的(de)80%給予獎勵。

在(zài)本市新設立或從市域外新遷入的(de)股權投資企業投資于(yú)我市初創期的(de)中小微創新型企業,因投資失敗導緻清算或減值退出(chū)而(ér)形成項目投資損失的(de),按其實際投資損失金額20%給予風險補助。單個(gè)項目補助額最高爲(wéi / wèi)200萬元,同一(yī / yì /yí)股權投資企業申請風險補助金額累計不(bù)超過500萬元。

廈門市金融咨詢顧問委員會委員簡介

(按姓氏筆畫爲(wéi / wèi)序)

丁玮

中金資本董事長

在(zài)宏觀經濟、商業銀行、投資銀行、投資管理等方面擁有豐富經驗。曾擔任世界銀行和(hé / huò)國(guó)際貨币基金組織經濟學家、項目和(hé / huò)部門負責人(rén)、首席代表,德意志銀行中國(guó)區總裁,中金公司投資銀行業務委員會執行主席兼投行部負責人(rén),新加坡淡馬錫控股高級管委會成員、高級董事總經理兼中國(guó)區總裁,摩根士丹利投資銀行部亞洲副主席等職。

于(yú)志強

英藍集團董事長

長期專注于(yú)國(guó)際金融中心規劃、投資、建設、招商、運營、管理、服務,其領導的(de)英藍集團成功将建築、金融、藝術和(hé / huò)文化融合于(yú)項目開發中,自持運營的(de)北京英藍國(guó)際金融中心被譽爲(wéi / wèi)北京金融街國(guó)際化的(de)标志。2014年獲選中法關系50年間具有卓越貢獻的(de)50人(rén)之(zhī)一(yī / yì /yí)。

巴曙松

香港交易所董事總經理、首席中國(guó)經濟學家,中國(guó)銀行業協會首席經濟學家,北京大(dà)學彙豐金融研究院執行院長

享受國(guó)務院特殊津貼專家,熟悉中國(guó)金融市場實際業務運作、金融政策制定以(yǐ)及金融理論研究,具有豐富的(de)研究成果與實踐經驗,被評爲(wéi / wèi)2006年-2015年中文文獻經濟學領域被引用頻次最高的(de)中國(guó)學者,曾獲全球青年領袖獎。

劉明康

原中國(guó)銀行業監督管理委員會黨委書記、主席,現中山大(dà)學嶺南學院名譽院長

中國(guó)共産黨第十六屆中央委員會候補委員,第十七屆中央委員會委員;中國(guó)人(rén)民政治協商會議十二屆全國(guó)委員會常委、經濟委員會副主任,原中國(guó)銀行業監督管理委員會主席。2010年,原中國(guó)銀監會及劉明康本人(rén)獲2009年全球風險管理大(dà)獎。2012年獲亞洲銀行家雜志終身成就(jiù)獎。

李小加

香港交易所集團行政總裁

成功推動香港交易所曆史上(shàng)最爲(wéi / wèi)重要(yào / yāo)的(de)多項戰略舉措,包括在(zài)2012年收購全球最大(dà)的(de)金屬定價中心倫敦金屬交易所(LME)、在(zài)2013年成立場外結算公司、在(zài)2014年推出(chū)滬港通、在(zài)2016年推出(chū)深港通、在(zài)2017年推出(chū)債券通。積極尋求全方位強化香港作爲(wéi / wèi)離岸人(rén)民币中心的(de)角色,大(dà)力推動香港上(shàng)市體制的(de)改革與發展。

李東榮

中國(guó)互聯網金融協會會長

中國(guó)人(rén)民銀行原副行長

長期從事外彙管理、反洗錢、貨币流通和(hé / huò)貨币政策以(yǐ)及金融科技等領域的(de)工作,學術理論基礎紮實,實踐經驗豐富。中央财經大(dà)學研究生畢業,經濟學博士,教授,研究員,博士生導師,中國(guó)人(rén)民銀行金融研究所博士後科研流動站學術委員會委員。

李禮輝

中國(guó)銀行原行長,現兩岸企業家峰會大(dà)陸方面金融産業合作推進小組召集人(rén)

熟悉銀行經營管理,是(shì)我國(guó)國(guó)有銀行治理結構改革的(de)重要(yào / yāo)參與者和(hé / huò)推動者,擁有豐富的(de)海外金融體系和(hé / huò)資本市場知識。畢業于(yú)廈門大(dà)學經濟系,北京大(dà)學光華管理學院經濟學博士。曾任第十二屆全國(guó)人(rén)大(dà)财政經濟委員會委員、中國(guó)銀行行長、海南省副省長、中國(guó)工商銀行副行長等職務。

洪磊

中國(guó)證券投資基金業協會

黨委書記、會長

在(zài)資管行業尤其是(shì)基金行業的(de)實踐與監管方面經驗豐富。曾先後任職于(yú)北京市委辦公廳、北京市證券監督管理委員會、北京證券、嘉實基金、北京中興發投資、中國(guó)證監會。中國(guó)金融40人(rén)論壇理事,主持過中國(guó)金融40人(rén)論壇課題《私募股權投資基金與多層次資本市場發展》,《2018·徑山報告》分報告《現代金融體系中的(de)資本市場改革》課題負責人(rén)。

洪永淼

廈門大(dà)學經濟學院與王亞南經濟研究院院長,美國(guó)康奈爾大(dà)學經濟學與國(guó)際研究講席教授

美國(guó)加州大(dà)學聖地(dì / de)亞哥分校經濟學博士,除學術貢獻外,一(yī / yì /yí)直緻力于(yú)提升廈門大(dà)學經濟學與計量經濟學教育水平,于(yú)2005年在(zài)廈門大(dà)學創辦王亞南經濟研究院,2016年推動成立鄒至莊經濟研究中心。同時(shí),緻力于(yú)推動中國(guó)計量經濟學教育與研究,并組織了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)系列重要(yào / yāo)國(guó)際學術會議。

屠光紹

中國(guó)投資有限責任公司原副董事長、總經理,現上(shàng)海交通大(dà)學上(shàng)海高級金融學院執行理事

曆任人(rén)民銀行全國(guó)金融市場報價交易信息系統中心副主任,中國(guó)證券交易系統有限公司董事、副總經理,證監會交易部主任,上(shàng)交所總經理,證監會秘書長、副主席,上(shàng)海市副市長、常務副市長,中國(guó)投資有限責任公司副董事長、總經理。2009年-2016年期間,擔任上(shàng)海交通大(dà)學上(shàng)海高級金融學院首任理事長。

黃志淩

中國(guó)建設銀行首席經濟學家

熟悉宏觀經濟研究和(hé / huò)商業銀行工作,精通投資銀行業務,在(zài)銀行風險管理和(hé / huò)危機管理方面積累了(le/liǎo)豐富的(de)理論和(hé / huò)實踐經驗。多次參加國(guó)家重大(dà)課題研究,就(jiù)中國(guó)經濟金融發展中的(de)現實問題提出(chū)了(le/liǎo)許多有價值的(de)決策咨詢意見。著作《中國(guó)經濟量變與觀察思維質變》入選人(rén)民出(chū)版社“慶祝改革開放四十周年40本書”。

謝永林

平安集團聯席CEO

平安銀行董事長

1994年加入平安集團,從基層業務員做起,先後從事保險、銀行、證券等工作。2016年9月至今,出(chū)任平安集團副總經理、平安銀行董事長、平安集團聯席CEO。

蔡明忠

富邦集團董事長

富邦集團經營領域橫跨金融、不(bù)動産、電信媒體、電子(zǐ)商務、文創及公益。2012年4月起擔任南加大(dà)董事,2013年3月起擔任亞洲企業領袖協會(Asia Business Council)理事,2014年起擔任亞洲慈善與社會中心(Centre for Asian Philanthropy and Society)理事,并于(yú)2017年起擔任昆山杜克大(dà)學顧問委員會委員。

魏迎甯

原中國(guó)保險監督管理委員會

副主席

是(shì)我國(guó)最早一(yī / yì /yí)批保險監管者,在(zài)保險理論與實務、保險監管等方面有較深的(de)造詣,出(chū)版和(hé / huò)發表過多部著作和(hé / huò)論文。推動中國(guó)精算體系的(de)建立,使中國(guó)保險業在(zài)精算技術上(shàng)不(bù)斷國(guó)際化。曾被南開大(dà)學、中國(guó)人(rén)民大(dà)學等多所高等院校聘爲(wéi / wèi)兼職教授,清華大(dà)學五道(dào)口金融學院學術顧問委員會委員。

廈門書生天下投資管理有限公司、廈門日報社新媒體中心聯合出(chū)品